八月下旬,河北大学宋史研究中心“大名寻宋迹・运河觅雅风”暑期实践小分队在中心团委书记郭晓葵老师的带领下,赴河北省邯郸市大名县开展了一场内容丰富、意义深远的暑期文化研学实践活动。本次实践以“深入历史现场,感悟传统文化,传承红色基因”为主题,通过学术交流、实地调研、非遗体验与红色教育相结合的形式,深刻感悟了大名县深厚的历史底蕴与革命精神。

启程:学术赠书搭建桥梁,博馆研学触摸历史

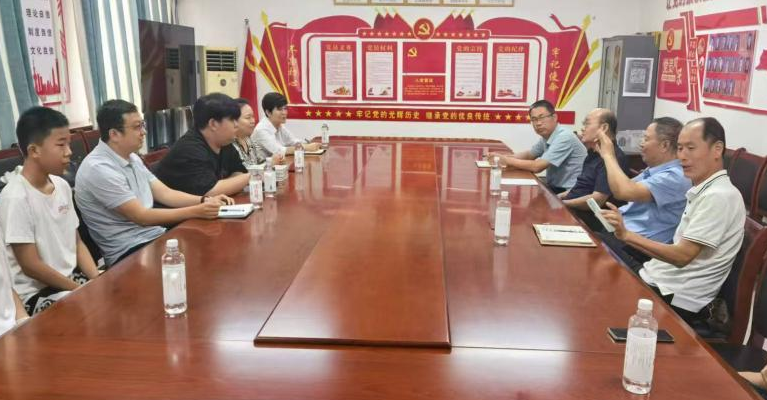

第一日下午,实践队一行抵达大名县,随即与县政协和大名县历史文化名城研究会的负责人举行了座谈会。县政协副主席张骜桀、研究会名誉会长冯克军、会长冯军霞,大名县党校副校长李文军,大名县电信总经理李杨、主管徐建永,当地学生代表等参加座谈会。会上,张副主席对此次实践活动表示高度支持,当地各界人士对实践队的到来表示热烈欢迎,郭老师代表河北大学宋史研究中心向研究会赠送了《漆侠先生传》等书籍,与会双方就河大师生在大名开展研学活动、服务地方文化经济社会发展等达成初步合作意向。这一举措深化了校地之间的学术文化交流,为后续研学活动奠定了坚实基础。

会后,在研究会各位领导及专家老师的陪同下,实践队先后参观了大名县博物馆、碑刻博物馆与大运河博物馆。在专家的讲解下,队员们穿梭于一件件珍贵的文物与史料之间,系统了解了大名作为历史上“北京”的辉煌过往,切身感受到了运河文化带来的深远影响。与本地学生的共同研学,更是一次知识的碰撞与共享,体现了实践活动的教育辐射作用。

深入:体验非遗匠心,缅怀红色英烈

第二日的行程聚焦于文化传承与红色记忆。上午,在研究会专家的陪同下,实践队拜访了国家级非物质文化遗产“大名草编”传承人王群英老师。在王老师的工作室,队员们不仅聆听了她的细致讲解,更亲手实践了草编技艺,在一编一织中体会了传统手工艺的独特魅力与匠心精神。队员们还用镜头记录下了王老师的创作过程,为这份国家级非遗的数字化传播积累了宝贵素材。

随后,实践队与北京林业大学实践队汇合,共同参观了直隶省立第七师范纪念馆。王培杰馆长亲自为实践队进行讲解,队员们通过大量珍贵的历史图片、实物展陈和文献资料,深入了解了红七师在大名地区英勇斗争的辉煌历程和艰苦卓绝的革命岁月。

下午,一行人又前往金滩镇郭隆真纪念馆,在戴俊君馆长的激情讲解下,深入学习了革命先烈郭隆真的英勇事迹,感受到大名人对革命先烈的尊重,并以勇于担当、无私奉献的实际行动,展示了当代大名人学英烈、爱大名的精神。通过沉浸式的参观学习,队员们接受了一次深刻的党性教育和精神洗礼,革命先辈的坚定信仰与牺牲精神深深烙印在每个人心中。

升华:聆听抗战口述史,街头弘扬爱国情

在实践活动的最后一天,内容更显厚重。队员们怀着崇敬之情,拜访了老兵常少军先生。常老先生年事已高并患有癌症,看到实践队员后他非常激动,他向队员们深情讲述了那段烽火连天的军旅岁月。队员们认真聆听、记录,致力于整理和保护这份珍贵的口述史史料。临别时,常老先生向实践队员赠送了由他主编的《大名英烈传》一书,这份沉甸甸的礼物是对青年一代勿忘历史、砥砺前行的殷切嘱托。

当天,队员们一同参观了词瓷大名博物馆,在蒋林魁馆长的讲解下,感受到大名的悠久历史与当地百姓对历史的重视。在活动的最后,队员们走上大名古城街头,向过往群众和游客发放“纪念抗战胜利80周年”“鼎鼎大名文化推广”宣传单,主动担当起红色文化的讲述者和传播者,将几日来的所学所感转化为服务社会的实际行动,为此次实践画上了圆满的句号。

总结:知行合一,收获满载

短短几天的暑期实践,既紧张又充实。这不仅是一次行走的课堂,更是一次思想的淬炼。宋史研究中心的学子们走出校门、走出书本,走进社会、走向群众,在与历史对话、与非遗亲近、与英雄共鸣的过程中,极大地增强了对中华优秀传统文化和革命文化的认同感与自豪感。实践队成功搭建了校地合作的桥梁,收获了丰硕的实践成果,全体成员纷纷表示,将把此次实践的所见所闻、所思所感转化为努力学习、矢志报国的强大动力,用实际行动践行新时代青年的责任与担当。